Io, vescovo turco e l’eredità di Nicea

In attesa della visita del Papa in Turchia, parla monsignor Antuan Ilgıt, primo autoctono alla guida del vicariato apostolico dell’Anatolia: “Mi sento vicino ai giovani per la mia esperienza di vita”, racconta: “La nostra Chiesa? è un seme per il mondo”.

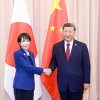

Milano (AsiaNews) - “Noi siamo eredi del Credo di Nicea, un lascito che da qui ricordiamo al mondo intero”. Alla guida del Vicariato apostolico dell’Anatolia, monsignor Antuan Ilgıt rivendica il patrimonio di fede della Turchia, Terra Santa della Chiesa da cui “il messaggio di Cristo è partito per raggiungere tutti i popoli”. Qui verrà in visita Papa Leone XIV nel suo primo viaggio apostolico, dal 27 al 30 novembre, per celebrare insieme al patriarca ortodosso Bartolomeo i 1.700 anni del primo Concilio ecumenico della Chiesa, quando i rappresentanti della comunità cristiana, non ancora segnata dalla ferita della divisione, elaborarono la comune professione di fede che anche oggi viene pronunciata durante la Messa.

Padre Antuan, come è conosciuto tra i fedeli che lo sentono in tutto “uno di loro”, è il primo vescovo turco di rito latino a servire la sua terra: la sua consacrazione episcopale, il 25 novembre 2023 nella chiesa di St. Antuan a Istanbul, è stata anch’essa un momento intenso di unità ecumenica: “Tra gli altri, c’erano lo stesso Bartolomeo, il patriarca armeno e alcuni metropoliti siro-ortodossi”, ricorda. Un’occasione storica e di grande gioia, che tuttavia ha rappresentato l’esito di un lungo cammino fatto anche di dolore e smarrimento. Perché la vocazione di monsignor Ilgıt, oggi amministratore apostolico del Vicariato basato a Iskenderun, è passata attraverso le pieghe di una vita non facile. Il 53enne gesuita la racconta “rileggendola - spiega - alla luce del mio incontro con il Signore, come suggerisce sant’Ignazio”.

Com’è stata la sua infanzia?

Sono nato nel 1972 a Hersbruck da genitori poveri provenienti dalla Cilicia. In Germania la nostra famiglia, formata anche da mia sorella minore, ha vissuto le difficoltà di tutti gli immigrati: la fatica di integrarsi in un Paese e in una cultura completamente diversi, l’ostacolo della lingua… Mio padre non ce la fece e diventò alcolista. Così, quando io avevo sei anni tornammo in Turchia, a Mersin, dove trovò un lavoro da pescatore. Facevamo una vita dura, quando non c’era pesce non mangiavamo. Ma qualcosa per me cambiò quando a scuola conobbi un insegnante di letteratura che mi aprì nuovi orizzonti: iniziai a leggere, a immaginare altre opportunità, a sognare di fare carriera e salvare la mia famiglia dalla provincia. Ero ancora un ragazzo quando a mia madre, che aveva solo 35 anni, fu diagnosticato un cancro. Mi chiedevo: “Perché Dio permette questa sofferenza?”. Cercavo un senso, ma non lo trovavo. La fede musulmana in cui ero cresciuto non mi dava risposte. Ricordo un imam che mi diceva: “Tutto ciò che accade viene da Dio e devi accettarlo”, ma a me questo non bastava.

E poi?

Volevo diventare prefetto, ma la mia famiglia non aveva i mezzi per farmi studiare. Così, scrissi lettere ai parlamentari locali per chiedere loro una borsa di studio e alla fine ebbi successo. Lasciai Mersin per Ankara, dove avrei studiato Amministrazione pubblica ed economia all’università. L’ultimo anno mi trasferii a Istanbul per uno stage e, un giorno, entrai nella chiesa di St. Antuan. Stavano celebrando la Messa in turco e mi fermai ad ascoltare. Rimasi colpito da quel Dio che si era fatto uomo, che aveva sofferto e per questo poteva offrire delle risposte alla sofferenza umana. Una volta tornato a Mersin, iniziai il cammino di catecumenato. Dopo il servizio militare mi si prospettò anche la carriera di ufficiale nell’esercito. Ma io mi sentivo attratto da Gesù e volevo diventare sacerdote per poterlo testimoniare. Anche se questo significava diventare una vergogna per la mia famiglia.

Venne in Italia per la formazione, prima con i cappuccini e poi nel noviziato con i gesuiti. Nel 2010 fu ordinato sacerdote.

Negli anni seguenti continuai i miei studi, a Roma e poi negli Usa, su bioetica ed etica sanitaria: da una parte la malattia di mia madre aveva segnato la mia vocazione, dall’altra volevo approfondire la teologia morale in chiave interreligiosa, non a partire dai dogmi ma dalla vita, così da poter essere un ponte tra islam e cristianesimo. Perché tutte le religioni si pongono le stesse domande. Venni poi mandato a insegnare al Seminario di Napoli: un turco convertito diventato formatore dei seminaristi! Loro mi ribattezzarono il “turco napoletano”.

Questa vocazione a essere un ponte tra mondi diversi si sarebbe rivelata fondamentale anche nei passaggi successivi del suo percorso.

Sognavo di tornare a servire la Chiesa in Turchia, mi faceva soffrire che nella mia terra non ci fossero sacerdoti locali per stare vicino ai fedeli. Poi, il 5 febbraio 2018, quando il presidente Erdoğan incontrò Papa Francesco in Vaticano, fui chiamato come interprete ufficiale. Ebbi l’occasione di parlare con il Santo Padre, che ascoltò e condivise la mia aspirazione. Lui stesso si convinse che sarebbe stato importante mandarmi in aiuto al Vicariato di Anatolia e alla fine il mio sogno si è avverato: nel 2021 sono tornato in patria, dove da subito mi sono buttato nella pastorale. Ho cominciato a girare per il Vicariato, a stare a fianco ai giovani, ai neofiti, ai volti diversi della Chiesa turca.

Quali sono questi volti, che il Papa incontrerà nella sua visita?

Ci sono i cristiani autoctoni, quelli rifugiati - iracheni, siriani, iraniani - che hanno fatto triplicare i numeri della Chiesa -, gli studenti africani arrivati grazie a borse di studio. E poi i musulmani che scelgono di avvicinarsi alla fede cattolica: quest’anno abbiamo avuto molti catecumeni. Certo il battesimo non è un punto di arrivo ma di partenza, occorre offrire ai nuovi fedeli adeguati strumenti spirituali e sostenerli come comunità così che la loro fede maturi e non siano incostanti. La mia storia personale mi aiuta a comprendere tante situazioni: quella dei neofiti, perché lo sono stato anch’io, quella degli immigrati, perché la mia famiglia ha conosciuto la migrazione. E poi ci sono i giovani. A loro mi sento particolarmente vicino, insieme abbiamo partecipato alla Gmg di Lisbona, al Giubileo lo scorso agosto. Per questi ragazzi sono come un amico, perché alla loro età, a 15 o 20 anni, ho vissuto un periodo turbolento, capisco i loro problemi. Tanti aspetti della mia vita, comprese le esperienze drastiche di precarietà, si sono trasformati in strumenti di formazione. È la pedagogia del Signore.

Che cosa significa essere un vescovo turco?

Significa conoscere bene la lingua e la mentalità locali, fare parte in tutto della comunità. Non avrei mai pensato di diventare vescovo, ma oggi sento forte il dovere di stare con la gente, come durante il terremoto del febbraio 2023, che ha distrutto anche la nostra cattedrale. Per settimane lavoravamo, mangiavamo, dormivamo insieme. Per quanto riguarda i rapporti con le autorità civili, sono sempre stati buoni, alla mia ordinazione c’era anche un viceministro. All’inizio c’era una certa curiosità, ma oggi dicono: “Finalmente abbiamo un interlocutore che ci capisce”. Se mi sono mai sentito in pericolo? No, e comunque il rischio fa parte della nostra scelta. Un gesuita deve trovare Dio in tutte le cose.

Qual è il ruolo della comunità cristiana in Turchia?

Essere un seme perché abbiamo un’eredità molto bella, di cui dobbiamo essere testimoni autentici. Proprio l’anniversario del Concilio di Nicea ci ricorda questo lascito, che ha dato un’impronta al mondo. Lo ricorda a noi e all’Europa, visto che spesso il cristianesimo è molto eurocentrico: invece il centro deve essere Cristo e il suo messaggio è partito da questa terra, così importante per la cristianità, un tempo sede patriarcale, e dove invece oggi la Chiesa quasi non esiste… Perché? Sta a noi domandarci: “Lo Spirito che guida la storia che cosa ci sta chiedendo?”.

Lei che cosa si risponde?

Un tema centrale è senz’altro l’unità tra i cristiani. Qui viviamo un ecumenismo della vita molto intenso con la comunità ortodossa. È importante per la testimonianza tra i musulmani. E poi ci sono i giovani, che sono il futuro ma anche il presente della Chiesa, e stanno cercando di capire il loro ruolo al suo interno. Io due volte all’anno organizzo un incontro in cui i ragazzi di tutto il Vicariato preparano momenti di confronto e attività da cui emergono le loro qualità. Sono proprio loro a chiedermi di creare altre occasioni, vogliono vedere la Chiesa come una casa. E poi vogliono fare sentire la propria voce nella società, hanno bisogno di un’opportunità, altrimenti si uniranno ai tanti che, ancor più dopo il terremoto, decidono di andarsene. Per questo offriamo borse di studio e, quando possibile, occasioni di impiego. Da una parte i giovani devono sperimentare la cattolicità della Chiesa, come quando alla Gmg cantavano i canti cristiani lungo la strada, dall’altra devono poter contribuire allo sviluppo del loro Paese.

07/10/2025 15:29

10/05/2025 08:44

26/11/2023 10:26

07/06/2025 08:58